Иммунитет и аллергия при туберкулезе

Содержание статьи

Аллергические реакции на противотуберкулезные препараты. Резистентные к терапии формы туберкулеза

Среди больных первой группы аллергические проявления имелись у 14 больных. Они выражались в появлении на коже сыпей различного характера — крапивницы, кожного зуда, общего недомогания, субфебрилитета, эозинофилии.

Токсические реакции характеризовались явлениями, связанными с непосредственным фармакологическим действием туберкулостатических препаратов. Эти реакции наблюдались у 33 из 72 больных и требовали серьезного внимания к себе, так как десенсибилизирующая терапия, иногда дающая эффект у ряда больных с аллергическими и токсико-аллергическими явлениями, в данном случае не оказывала действия или была мало эффективной.

Токсические реакции имели разнообразную клиническую картину. Они выражались в различных сердечно-сосудистых расстройствах, появлении болей в области сердца, сердебиениях, шума в ушах, головокружениях и головных болях, ломотой в конечностях и разнообразных диспептических расстройствах.

К токсико-аллергическим реакциям мы относим все проявления плохой переносимости туберкулостатических препаратов, когда у больных наряду с аллергическими явлениями имели место и токсические симптомы, связанные с фармакологическим действием специфических химио-препаратов. Они отмечены у 25 больных из 73 и наблюдались преимущественно от сочетаний антибактериальной терапии. Но иногда от одного и того же препарата возникали, как аллергические, так и токсические реакции.

Вторая группа наблюдавшихся нами больных с устойчивыми микобактериями туберкулеза представляла не менее трудную группу как по тяжести заболевания, так и по тактике подбора лечебных мероприятий.

Из 93 больных с резистентностью микобактерий у 17 вместе с этим отмечалась и непереносимость препарата. У этой группы больных также как и при выраженной лекарственной аллергии отмечались симптомы интоксикации, которые в свою очередь являлись отражением активности патологического очага в легком.

Активность и прогрессирующий характер легочного процесса подтверждались и изменениями периферической крови, как следствие ответной реакции макроорганизма. Лейкоцитоз, отмеченный у 54% больных, достигал в отдельных случаях 15000-20000. РОЭ была укороченной от 15 до 50 мм в час у 67% больных.

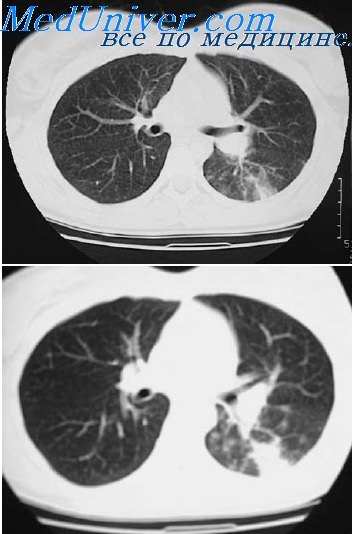

Характер рентгенологической картины свидетельствовал, во-первых о значительной распространенности патологического процесса, во-вторых о необратимости патологических изменений на стороне основного поражения. Как правило, это были процессы с тотальным поражением легкого, и рассчитывать на клиническое излечение с помощью терапевтических мероприятий было нельзя. В таком случае, естественно, возникала необходимость подготовить больных для операции.

Перед нами ставился вопрос.

Какие основные критерии предоперационной терапии больных туберкулезом легких с явлениями непереносимости антибактериальных препаратов и резистентными штаммами туберкулезных микобактерий в условиях Черноморского побережья Абхазии?

Пребывание больных на Черноморском побережье Абхазии — клиническом курорте Гульрипш, характеризующемся повышенной аэроионизацией и высоким содержанием кислорода, само по себе является непрерывно действующим мощным противоаллергическим, оксигенотерапевтическим фактором.

— Также рекомендуем «Влияние климата Черного моря на туберкулез. Отвар эвкалипта глобулюса при туберкулезе»

Оглавление темы «Туберкулез легких и туберкулезный эпидидимит»:

1. Объективные методы обследования в легочной хирургии. Виды биопсий в торакальной хирургии

2. Эффективность биопсии в легочной хирургии. Резекция легких при распространенном туберкулезе

3. Резекция легких на курортах Грузии. Виды операций при распространенном туберкулезе

4. Эффективность резекции легких при распространенном туберкулезе. Предоперационная подготовка при туберкулезе легких

5. Аллергические реакции на противотуберкулезные препараты. Резистентные к терапии формы туберкулеза

6. Влияние климата Черного моря на туберкулез. Отвар эвкалипта глобулюса при туберкулезе

7. Предоперационная подготовка при туберкулезе. Комбинации препаратов при устойчивом туберкулезе

8. Туберкулезный эпидидимит. Туберкулезный орхит

9. Частота и клиника туберкулезного эпидидимита. Морфология туберкулезного эпидидимита

10. Патоморфоз туберкулезного эпидидимита. Динамика туберкулезного эпидидимита

Источник

Иммунитет и аллергия при туберкулезе

Иммунитет при туберкулезе может быть естественным и приобретенным либо в результате перенесенного заболевания, либо как следствие вакцинации. Очень устойчивы к ТБ холоднокровные и земноводные. Наиболее восприимчивы к туберкулезной инфекции млекопитающие, особенно человек, а также морская свинка, кролик, обезьяна и крупный рогатый скот. Кроме видовой различают индивидуальную и тканевую резистентность макроорганизма к микобактериям туберкулеза. Так, например, среди людей имеются индивидуумы, в разной степени устойчивые к микобактериям туберкулеза. В связи с этим среди находящихся в контакте с больным туберкулезом одни заболевают, а другие остаются здоровыми. Естественная устойчивость к туберкулезу передается по наследству.

Получены доказательства роли наследственности в течении туберкулезного процесса. Генетические факторы влияют на ответ иммунной системы при размножении микобактерий туберкулеза в организме человека.

Приобретенный иммунитет может возникнуть при естественном заражении микобактериями туберкулеза. Поступление большой дозы вирулентных микобактерий приводит к возникновению заболевания.

При туберкулезе можно создать искусственный иммунитет с помощью ослабленного, но частично сохранившего вирулентность штамма микобактерий (БЦЖ).

Представление о нестерильном иммунитете как об обязательном наличии живых микобактерий в макроорганизме для сохранения в нем противотуберкулезной резистентности устарело. Иммунный ответ возникает вследствие воздействия антигенов микобактерий, обработанных макрофагами, на макроорганизм.

Часть иммунных лимфоцитов — Т-киллеры — совместно с макрофагами обеспечивают развитие гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), т.е. клеточного противотуберкулезного иммунитета. Большая популяция МБТ приводит к угнетению ГЗТ и формированию некротической гранулемы. Если популяция МБТ мала, то макрофаги трансформируются в эпителиоидные клетки и клетки Пирогова-Лангханса, ограничивающие очаг воспаления.

Таким образом, иммунитет при туберкулезе является нестерильным, клеточным, опосредованным Т-лимфоцитами. Иммунный ответ при туберкулезе реализуется по клеточному типу при кооперации макрофагов, Т- и В-лимфоцитов.

В благоприятных условиях иммунитет формируется через 4 — 8 нед после инфицирования или БЦЖ-вакцинации и отражает наличие клона «обученных» Т-лимфоцитов.

Одним из проявлений иммунитета при туберкулезе является состояние повышенной чувствительности замедленного типа. Она возникает в результате образования в организме сенсибилизированных лимфоцитов. При повторном заражении или эндогенной реинфекции в органе, где находятся микобактерии, возникает бурная воспалительная реакция, вследствие чего блокируются лимфатические и кровеносные сосуды и туберкулезная инфекция купируется в очаге воспаления.

Туберкулиновые пробы являются классическим феноменом повышенной чувствительности замедленного типа. Но по выраженности пробы нельзя судить о выраженности иммунитета.

При введении туберкулина может развиваться местная, общая и очаговая реакции.

Различают пять основных типов реакций на введенный туберкулин, которые характеризуют фазы аллергии.

1. Анергия — это состояние, когда макроорганизм не реагирует на введенный туберкулин. В таких случаях в организме нет и не было микобактерий туберкулеза или, возможно, они и были, но больной излечился. Анергия может наблюдаться у тяжелобольных туберкулезом, когда наступает истощение защитных сил организма.

Нормергия характеризуется тем, что после введения туберкулина определенной концентрации появляются реакции на коже (инфильтрация и покраснение) соответствующих размеров.

Гиперергическая реакция бывает при введении небольших доз туберкулина, когда возникает бурная местная реакция (так называемая «пышная» туберкулиновая проба).

Парадоксальная реакция — это состояние, когда при введении туберкулина высокой концентрации реакция не возникает, а после введения его в меньшей концентрации отмечается положительная туберкулиновая проба.

Уравнительная реакция наблюдается тогда, когда на все концентрации туберкулина организм реагирует одинаково.

Уравнительные и парадоксальные реакции бывают у больных с запущенными формами туберкулеза. Однако кожная туберкулиновая реакция и другие туберкулиновые пробы не могут полностью отражать клиническое течение заболевания. Выраженность аллергических реакций не всегда возрастает по мере возрастания активности туберкулезного процесса. У пожилых людей аллергия обычно слабо выражена.

7. Основные статистические показатели, используемые при оценке эпидемиологической ситуации во фтизиатрии.

1 заболеваемость- количество лиц, впервые заболевших туберкулезом в течение года, на 100 тыс. чел.Заболеваемость показывает число больных, у которых впервые диагностирован активный туберкулез в течение года, в расчете на 100 тыс. чел. Так, например, если в городе с населением 150 тыс. чел. в течение года зарегистрировано 75 случаев заболевания туберкулезом, то в пересчете на 100 тыс. чел. число заболевших будет составлять 50.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

ТУБЕРКУЛИНОВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Туберкулиновая аллергия — повышенная чувствительность организма к микобактериям туберкулеза или продуктам их жизнедеятельности .

Развитие Туберкулиновой аллергии сопряжено с вегетацией возбудителей туберкулеза (см.) в организме или с введением вакцины БЦЖ (см.) в целях профилактики туберкулеза; в редких случаях при переливании реципиенту значительных количеств лейкоцитов крови специфически сенсибилизированного донора возможно кратковременное адаптивное наведение (пассивный перенос) Туберкулиновой аллергии.

Впервые Туберкулиновую аллергию наблюдал Р. Кох, производивший подкожные инъекции туберкулина (см.) для диагностики туберкулеза. К. Пирке обнаружил реакции на туберкулин у практически здоровых детей. Они были обозначены термином «аллергия». Туберкулиновую аллергию относят к проявлениям гиперчувствительности замедленного типа (см. Аллергия). При постановке кожных диагностических проб Пирке или Манту начальные изменения в месте введения туберкулина можно обнаружить через 10 часов. Однако выраженная реакция развивается через 24 часа, максимальной выраженности она достигает через 48-72 час., а затухает в течение нескольких дней или недель. По морфологическим признакам можно выделить две фазы реакции. В первой фазе в месте введения туберкулина сенсибилизированному лицу возникает острое неспецифическое экссудативное воспаление, к-рому сопутствует интенсивная инфильтрация полинуклеарами с примесью лимфоцитов. Через 10-20 час. после постановки пробы развивается вторая — специфическая фаза; при этом в зоне воспаления резко возрастает число мононуклеаров, возникает картина пролиферативных изменений со стороны клеточных элементов соединительной ткани и эндотелия сосудов.

С помощью экспериментальных исследований частично раскрыт иммунологический механизм реакции на туберкулин. Так, доказано, что основное эффекторное звено реакции обусловлено контактом сенсибилизированных Т-лимфоцитов с туберкулином, при этом выделяются различные медиаторы (см. Медиаторы клеточного иммунитета), от к-рых зависит последующее развитие реакции на туберкулин.

При подкожном введении туберкулина очаговая реакция в пораженных туберкулезом органах развивается особенно интенсивно, что говорит об их большей сенсибилизации. На этом основано применение провокационной пробы Коха (см. Туберкулинодиагностика). Крайне редко при очень высокой сенсибилизации туберкулиновые пробы могут вызвать туберкулиновый шок. Как и местная реакция, он развивается замедленно, во второй половине первых суток после введения туберкулина Т. а. может сопутствовать феномен «воспламенения» — развитие воспалительной реакции на месте ранее ставившихся туберкулиновых проб. Комплексное изучение позволяет считать, что Т. а. при умеренной выраженности носит защитный характер, способствуя отграничению очага поражения; при резкой выраженности, когда наблюдается интенсивная альтерация тканей, Т. а. утяжеляет состояние больного. Выраженность Т. а. зависит от специфических и неспецифических факторов. К первым относят локализацию, распространенность и фазу туберкулезного процесса, биол. свойства возбудителя туберкулеза; ко вторым — функциональное состояние нервной и других систем организма. Влияние неспецифических факторов отмечается при скарификационной градуированной пробе Гринчара — Карпиловского или ускоренном определении порога чувствительности к туберкулину с помощью пробы Манту (см. Туберкулинодиагностика). При крайне тяжелом течении туберкулеза наблюдается состояние отрицательной анергии (см. Реактивность организма). Применение комплекса противотуберкулезных мер (вакцинация БЦЖ, раннее выявление первичных форм туберкулеза, интенсивная терапия) вызвало в наст, время заметное снижение частоты Т. а. у больных туберкулезом. Это уменьшило значимость кожных проб с туберкулином. Вместе с тем возрос интерес к лаб. методам диагностики аллергии (см. Лейкоцитарные тесты). В условиях массовой противотуберкулезной вакцинации осложнилась задача дифференциации поствакцинной и инфекционной сенсибилизации организма. Парентеральное введение живой вакцины БЦЖ обусловливает развитие аллергии к туберкулину у всех привитых. Максимальную интенсивность кожных туберкулиновых проб регистрируют через год после вакцинации, а сохраняется она в течение ряда лет. Выраженность поствакцинной аллергии часто не отличается от инфекционной.

При оценке слабовыраженных реакций на туберкулин необходимо принимать во внимание возможность инфицирования организма группой атипичных микобактерий. Нек-рые из них (напр., Micobacterium kansasii) имеют сходную антигенную структуру с возбудителем туберкулеза. С целью повышения информативности диагностики аллергических болезней в ряде случаев используют комбинацию проб in vitro и in vivo. Первоначально оценивают исходную выраженность одного или нескольких лейкоцитарных тестов с туберкулином, затем туберкулин вводят подкожно, после чего вновь оценивают реакции лейкоцитов. Изменения в выраженности тестов in vitro указывают на туберкулезную этиологию процесса.

См. также Туберкулез, иммунитет.

Библиогр.: Иммунология и иммунопатология туберкулеза, под ред. М. М. Авербаха, М., 1976; Медуницын Н. В. Повышенная чувствительность замедленного типа, М., 1983; Рабухин А. Е., Избранные труды, М., 1983.

В. А. Фрадкин.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

13. Иммунитет и аллергия при туберкулезе.

При заражении животных туберкулезом в организме развиваются аллергия и иммунитет. Иммунитет следует рассматривать как невосприимчивость (чаще относительную) к первичному инфицированию, а в дальнейшем к суперинфекции, в результате чего организм либо не инфицируется вообще (что наблюдается крайне редко), либо заболевание протекает бессимптомно, организм преодолевает его самостоятельно.

Относительная врожденная резистентность к туберкулезной инфекции, более или менее выраженная, свойственна многим представителям животного мира. Из позвоночных наибольшей резистентностью обладают хладнокровные: рыбы, амфибии и рептилии. Среди наиболее высокоорганизованных представителей позвоночных — птиц и млекопитающих — одни виды высокорезистентны, другие менее резистентны или очень чувствительны к туберкулезу.

Инфекция у насекомых протекает по типу простого симбиоза, при котором микобактерии живут в теле насекомых на протяжении более или менее длительного времени, не вызывая туберкулезных изменений и не причиняя им никакого вреда.

Хладнокровные не восприимчивы к микобактериям человеческого, бычьего и птичьего вида, восприимчивы только к микобактериям хладнокровных.

Наиболее чувствительны попугаи, которые подвержены спонтанному заражению микобактериями птичьего, бычьего и человеческого вида. Гуси и утки проявляют большую резистентность к туберкулезу.

Среди млекопитающих к возбудителю туберкулеза восприимчивы обезьяны, морские свинки, крупный рогатый скот, кролики, а также человек.

К туберкулезной инфекции слабо восприимчивы крысы, Р. Кох скармливал крысам мясо павших от туберкулеза животных, и крысы оставались здоровыми.

Организм человека и крупного рогатого скота обладает известной степенью природного иммунитета. Но врожденный иммунитет недостаточен для того, что бы уберечь крупный рогатый скот и человека в случае массивного заражения.

Реактивность как свойство организма отвечать изменением жизнедеятельности на воздействия окружающей среды и нарушения деятельности систем организма обусловлена генетическими особенностями вида и отдельного организма. Реактивность микроорганизма отражает его способность предупреждать и преодолевать инфекцию и поэтому может служить состоянием показателем состояния организма на любо1й стадии эволюции туберкулеза.

О том, что видовая реактивность имеет решающее значение для возникновения и течения туберкулезной инфекции, известно давно. Но лишь в 40 — 50 гг. установлены пороговые дозы микобактерий туберкулеза, способные вызвать состояние инфицированности, переходящее в заболевание. Так, для возникновения специфических изменений в виде туберкулезного бугорка в легком морской свинки необходимо до 23 туберкулезных микобактерий (Lurie, Abromson, 1948).

Крупный рогатый скот обладает видовой специфической сопротивляемостью, выработавшейся и закрепившейся в поколениях в результате многовекового контакта с этой инфекцией. Без естественной устойчивости, вероятно, животные не могли бы устоять против эпизоотий. Степень индивидуальной врожденной устойчивости у животных неодинакова: одни тесно и длительно сталкиваются с бактериовыделителем и не заражаются, другие, заражаются, но не болеют, третьи — заражаются и болеют.

Резистентность организма к туберкулезу с возрастом колеблется. Заражение для новорожденных телят очень опасно, т.к. оно в этот период может перейти в заболевание. Но в большинстве случаев у животных, заразившихся в молодом возрасте, болезнь проявляется при первых, вторых, третьих отелах.

Организм животных располагает защитными реакциями в отношении туберкулезной инфекции, но его возможности самозащиты ограничены.

Если микобактерии туберкулеза, тем или иным путем попали в организм животного, приживаются в нем, то размножаются и вызывают тканевые изменения в различных органах в виде отдельных или множественных бугорков или более крупных туберкулезных поражений.

О наступившем поражении можно судить по ряду признаков. Один из них — реакция на туберкулин. Другой признак заражения — наличие в легких и лимфатических узлах туберкулезных изменений, которые обнаруживают при убое или гибели животного.

Весьма важная роль, как установил И.И. Мечников , принадлежит белым кровяным тельцам, клеткам печени, селезенки, лимфатических узлов, костного мозга. Они фагоцитируют, разрушают и выводят из организма микобактерии и образуемые ими ядовитые вещества (токсины). Но даже если микобактерии и остаются в каком — либо органе, то образующи6е5ся при этом повреждения постепенно отграничиваются или рубцуются.

Механизм иммунитета при туберкулезной болезни во многом до конца еще не изучен, и некоторые вопросы его остаются спорными. У инфицированного микобактериями туберкулеза крупного рогатого скота развиваются все типы иммунологических реакций. Иммунный ответ при туберкулезе характеризуется не только выработкой различных антител и развитием клеточного иммунитета (фагоцитоза), но и появлением повышенной чувствительности замедленного типа (ПЧЗТ). Установлено, что ПЧЗТ на ряду с антителообразованием представляет неотъемлемую часть иммунных реакций организма и может рассматриваться как основное звено в развитии противотуберкулезного иммунитета.

В иммунном ответе организма участвуют лимфоидные клетки, среди которых выделяют В и Т — лимфоциты, отличающиеся организацией и условиями функционирования рецепторов, реагирующих с антителами. В — лимфоциты ответственны за гуморальные формы иммунного ответа организма. Т — лимфоциты не продуцируют антитела, но выполняют очень важную роль в клеточных иммунных реакциях в виде ПЧЗТ, 4участвуют в межклеточной кооперации в процессе синтеза антител.

Иммунная защита при туберкулезе связана главным образом с макрофагами и Т — лимфоцитами. Процесс начинается со взаимодействия микобактерий с макрофагами. Результатом чего могут быть как активация, так и супрессия специфического воспаления. Исходы взаимодействия микобактерий с макрофагами могут быть различны — от внутриклеточной деструкции до размножения и персистенции в организме, что зависит как и от биологических свойств микобактерий, так и от активации макрофагов, определяемой интенсивностью протекающих в них метаболических процессов.

Своеобразие противотуберкулезного иммунитета заключается в развитии комплекса иммунных процессов — клеточно-опосредованного иммунитета, ПЧЗТ и антителообразования. Но если клеточный иммунитет и замедленную гиперчувствительность рассматриваю как основные механизмы противотуберкулезного иммунитета, то в отношении биологической роли антител ясности нет. Их выявляют в низких титрах, они не обладают протективными свойствами и, как правило, не только корректируют, но часто конкурируют с выраженностью клеточного иммунитета. В связи с тем, что синтезируются антитела разных типов и разных классов, выполняющие различные функции, простого выявления в серологических реакциях титров циркулирующих антител явно не достаточно.

Туберкулез — инфекция, при которой с исключительной яркостью выражены все типы аллергических и парааллергических реакций при непосредственной зависимости клинико-анатомических признаков этого заболевания от состояния общей и иммунологической реактивности зараженного организма (Здродовский, 1969).

Аллергия — компонент специфического приобретенного иммунитета (поскольку она включается иммунологическими механизмами), который развивается в ответ на введение антигена (Авербах с соавт., 1976). Однако аллергия по сравнению с другим большинством иммунных реакций при взаимодействии с антигеном вызывает большое повреждение клеток макроорганизма. Это не специфическое повреждение по отношению к тканям. Т.к. оно обусловлено не наличием общих антигенных детерминант с чужеродным веществом, на котором развился иммунитет в тканях, а неспецифической фиксацией антител — реагинов ИМЛИ комплексов антиген — антитело на клетках. Аллергические реакции могут быть до определенного предела полезными и становятся вредными, когда повреждение тканей достигает больших размеров. Аллергические реакции могут быть как местными (локализованными), так и общими (например, анафилаксия).

В основе местных аллергических явлений при введении туберкулина лежит реакция между антигеном и антителом.

Туберкулезная аллергия связана с проникновением в организм туберкулезных микобактерий и характеризуется повышенной чувствительностью к повторному введению последних или их продуктов. Р.Кох (1891) наблюдал классический аллергический феномен (феномен Коха), в котором он установил, что туберкулезные свинки иначе реагируют на введение туберкулина, нежели здоровые. У здоровых животных первичное подкожное введение микобактерий вызывает в течение нескольких дней местное воспаление, которое сопровождается абсцессом и аденитом, инфекция генерализуется, а изъязвление не заживает до самой смерти животного. У туберкулезных же свинок происходит другая реакция: вслед за повторным введением микобактерий возникает местное аллергическое воспаление с дальнейшим изъязвлением поражения: уже через 2-3 дня кожа покрывается засыхающей коркой, через некоторое время последняя спадает и происходит последующее заживление рубцом, регионарные железы не вовлекаются в воспалительный процесс. Таким образом, в феномене Коха ярко выражена повышенная чувствительность туберкулезных животных к повторному введению микобактерий и в то же время резистентность к реинфекции. Интенсивность феномена Коха изменяется в зависимости от индивидуальности животного, от вида и вирулентности микобактерий, дозы реинфекции и времени промежутка между первичной инфекцией и реинфекцией (Драбкина, Равич — Щербо, 1959).

Туберкулиновые реакции отражают состояние аллергена в организме в связи с инфицированностью возбудителем туберкулеза. После открытия возбудителя был изыскан и применен как диагностикум туберкулин (Гельман, 1888, 1890). Для выявления аллергического ответа на туберкулин предложено большое количество проб: подкожная, внутрикожная, пальпебральная, глазная и т.д.В месте внутрикожного введения образуется припухлость, достигающая наибольшего размера через 48 — 72ч., т.е. это время необходимое для подхода и скопления иммунокомпетентных клеток, взаимодействия их с антигенами развития воспалительного процесса. По степени внешнего проявления реакции подразделяют на нормэргические, умеренные, гипеэргические — сильные и гипоэргические — слабые. Отсутствие реакции на туберкулин называют анергией. Аллергический ответ организма при поражении возникает через 5 — 10 или 42 — 60 дн. и более.

На проявление аллергических реакций влияет кормление, содержание животных, климато-географические условия, природа и доза вводимого раздражителя, место его введения, степень выраженности туберкулезного процесса в организме, анатомо-физиологические свойства места введения аллергена, индивидуальные особенности сам ого исследуемого организма, сопутствующие заболевания и др. факторы.

Термин «аллергия» остается широко распространенным, но нередко используется в извращенном представлении о патогенезе заболевания.

Так, например, до сих пор многие врачи считают положительную туберкулиновую пробу типичным проявлением аллергии при туберкулезе, тогда как реакция кожи на туберкулин — классическое проявление феномена ПЧЗТ, выраженное миграцией в кожу сенсибилизированных лимфоцитов и последующим воспалением этого участка. Механизм развития этой реакции при внутрикожной пробе такой же как при введении туберкулина, вакцины БЦЖ, аллергенов из атипичных микобактерий.

Кроме туберкулиновых проб для определения повышенной чувствительности замедленного типа in vitro применяют методы, основанные на воздействии специфических антигенов на иммунокомпетентные лимфоидные клетки. Наиболее широко используются реакции бласттрансформации лимфоцитов, торможение миграции макрофагов и лейкоцитов, повреждения нейтрофильных клеток крови и т.д. Однако широкого применения они не нашли.

Раздел: Медицина, здоровье

Количество знаков с пробелами: 100775

Количество таблиц: 0

Количество изображений: 0

… — 52% алкоголики в прошлом — 18% Таким образом, основной фактор развития туберкулеза — социальные условия. Максимальное количество больных — жители центральных районов нашего города. Возбудитель туберкулеза — Mycobacterium tuberculosis устойчив по внешней среде. На сегодняшний день инфицирвано 80% населения города Петербурга. На сегодняшний день в городе заболело за 1996 года 2046 человек, что …

… Она признается положительной, если из внутреннего угла глаза возникает выделение слизисто-гнойного или гнойного секрета, сопровождающееся гиперемией и отеком конъюнктивы. Аллергическое исследование на туберкулез животных разрешается проводить только ветеринарным специалистам, прошедшим специальный курс обучения, владеющим техникой введения диагностических препаратов и опытом оценки аллергических …

… по особенностям их роста на искусственных питательных средах и путем постановки биопробы на морских свинках, кроликах и курах. Эпизоотические данные Новосибирскую область по степени распространения туберкулеза крупного рогатого скота можно условно разделить на три зоны: Центрально-Восточную, Кулундинскую и Барабинскую. За последние 10 лет в Центрально-Восточной зоне выявляли не более 4 …

… . Но встречаются случаи развития туберкулеза внутренних органов или туберкулезного менингита без каких-либо текущих клинических или рентгенологических признаков поражения легких и без такового поражения в анамнезе. Профилактика Основной профилактикой туберкулеза на сегодняшний день является вакцина БЦЖ (BCG). В соответствии с «Национальным календарем профилактических прививок» ее ставят в …

Источник