Неэффективно и небезопасно. Острый эксперимент национального масштаба

Содержание статьи

Отравление интерфероном и его побочные эффекты

Интерфероны применяются при лечении лейкемического ретикулеза, хронического миелоидного лейкоза, саркомы Капоши, злокачественной меланомы, рака почки, кожной Т-клеточной лимфомы и рака мочевого пузыря. Они неэффективны при изолированном применении против рака молочной железы, ободочной кишки, легких и простаты.

а) Токсикокинетика отравления интерфероном:

— Время достижения пикового уровня в плазме: 1-8 ч

— Объем распределения: 12-40 л/кг

— Период полувыведения:

4-6 ч (альфа)

1-2 ч (бета)

25-35 мин (гамма).

б) Взаимодействие лекарственных средств. Интерфероны могут вызвать снижение активности микросомального цитохрома Р-450 печени. Отмечаются снижение уровня элиминации и увеличение периода полужизни теофиллина.

в) Клиническая картина отравления интерфероном. Токсические эффекты, по-видимому, сходны у всех интерферонов (альфа, бета, гамма). В их число входят синдром гриппоподобной лихорадки, озноб, артралгии, миалгии и головная боль.

Отмечаются также хронические побочные эффекты: утомляемость, анорексия, тошнота, рвота, диарея, уменьшение числа форменных элементов крови, повышение активности ферментов печени и интоксикация центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Тяжесть токсического действия обычно обусловлена дозой и часто усиливается при внутривенном введении или назначении пожилым пациентам. Потенциально опасные для жизни токсические эффекты, индуцированные высокими дозами интерферона, — это токсическое действие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы.

Токсическое воздействие на центральную нервную систему проявляется в таких симптомах, как тревога, возбуждение, сонливость, нарушения когнитивной функции, припадки, кома и электроэнцефалографические аномалии.

В число сердечно-сосудистых токсических эффектов входят сердечные аритмии, кардиомиопатия, миокардиальная ишемия, острый инфаркт миокарда и гипо- или гипертензия.

Высокие внутривенные дозы могут привести к некоторому увеличению протромбинового времени и парциального тромбопластинового времени. Альфа-интерферон индуцирует обратимую острую почечную недостаточность. Токсические эффекты, индуцированные интерфероном, обычно обратимы и исчезают после прекращения приема лекарства.

Часто отмечаются тромбоцитопения и некоторое увеличение протромбинового и парциального тромбопластинового времени.

г) Лечение отравления интерфероном. Для проведения лечения необходим отказ от цитокинов. Лечение главным образом симптоматическое и поддерживающее. Замедленный токсический эффект может проявиться через 2-6 нед после лечения.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Также рекомендуем «Отравление интерлейкином и его побочные эффекты»

Оглавление темы «Отравление лекарствами»:

- Отравление транексамовой кислотой и его побочные эффекты

- Отравление тромболитиками и его побочные эффекты

- Отравление цитратом — цитратная интоксикация

- Отравление железом (железо-декстраном) и его побочные эффекты

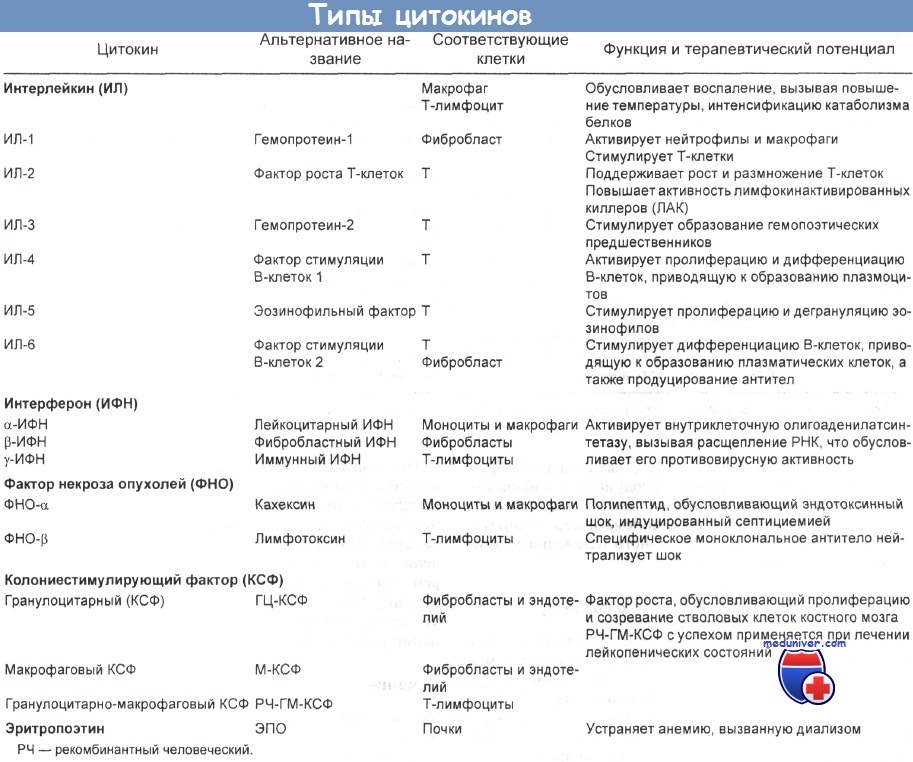

- Классификация цитокинов и иммуномодуляторов

- Отравление интерфероном и его побочные эффекты

- Отравление интерлейкином и его побочные эффекты

- Отравление фактором некроза опухоли (ФНО) и его побочные эффекты

- Отравление колониестимулирующими факторами и их побочные эффекты

- Отравление эритропоэтином и его побочные эффекты

Источник

рименение интерферона. Побочные эффекты интерферонов

Применение интерферона. Побочные эффекты интерфероновПродолжительные антивирусные и другие биологические эффекты IFN опосредованы внутриклеточными процессами; их трудно ассоциировать с концентрацией IFN в сыворотке или другими обычными фармакокинетическими характеристиками этих молекул. После подкожного, внутримышечного (в/м) или внутривенного введения биодоступность IFN-a превышает 80%. Биодоступность IFN-(3, введенного п/к, составляет лишь около 10% этого показателя для rIFN-a вследствие медленной диффузии через лимфоидную систему и/или местного катаболизма лизосомными протеиназами мышечной ткани или связывания в тканях. Системный клиренс почти полностью осуществляется путем элиминации через почки. Т1/2 IFN-a и IFN-P составляет 2-4 час. пег-IFN абсорбируется медленнее (максимальный Ту2 увеличен более чем в 7 раз), системный клиренс снижен, а Ту2 в сыворотке увеличен примерно в 10 раз. rIFN-a эффективен при лечении хронических инфекций, вызванных HBV, HCV, HHV-8, а при инъекции в пораженную ткань — при остроконечных кондиломах (HPV-инфекция кожи). rIFN-(3 эффективен в терапии остроконечных кондилом как при системных, так и местных инъекциях, а также при лечении рассеянного склероза, хотя биологические основы последнего эффекта остаются невыясненными. Многие вирусы изначально резистентны к IFN. Попытки преодолеть эту резистентность увеличением дозы IFN имеют ограниченный успех. Однако добавление рибавирина повышает ответ на IFN при хронической HBV-инфекции. пег-IFN в дозе 180 мкг, вводимый п/к 1 раз в неделю, более эффективен, чем IFN-a-2a в дозе 6 х 106 ЕД 3 раза в неделю, при лечении хронической HCV-инфекции.

Побочные эффекты интерфероновПобочное действие IFN зависит от вида и обусловлено их иммуномодулирующими и антипролиферативными эффектами, которые, как правило, являются слабыми и обратимыми, но могут быть и тяжелыми, дозолимитирующими и сохраняться многие месяцы после прекращения лечения. Экзогенные IFN обладают антигенными свойствами и стимулируют образование циркулирующих антител, ослабляющих клинический ответ на экзогенные IFN (однако ответ на эндогенные IFN может не снижаться). У большинства пациентов, получающих IFN, развивается сходный с гриппом синдром, для которого характерны лихорадка (40-98%), утомление или недомогание (50-95%), миалгия (30-75%), озноб (40-65%), головная боль (20-70%) и артралгия (5-25%). Возможно, что эти симптомы опосредованы высвобождением и действием IL-1, эндогенного пирогена и других цитокинов. Устранить эти симптомы можно жаропонижающими анальгетиками; тяжесть симптомов уменьшается через несколько недель лечения. Однако утомление может быть глубоким, дозолимитирующим и даже после прекращения IFN-терапии сохраняться долгие месяцы. Другие основные дозолимитирующие побочные эффекты IFN: миелосупрессия, вызывающая нейтропению и тромбоцитопению примерно у 70% пациентов, и нейротоксичность, проявляющаяся головной болью, раздражительностью, беспокойством, головокружением и нейропсихическими расстройствами. Имеются данные о возникновении депрессии (до 30% случаев), которая может быть значительной. Могут возникнуть расстройства сознания и психоз. До 50% пациентов страдают тошнотой, рвотой и диареей. У 25-65% пациентов наблюдаются анорексия и потеря массы тела, что может привести к отказу от дальнейшей терапии IFN. Гипо- или гипертензия, боли в груди и отеки, кашель, диспноэ и заложенный нос отмечены примерно у 30% пациентов. Частота протеинурии составляет до 25% случаев, повышение уровня креатинина в сыворотке — до 10%. Есть сообщения о случаях клинически значимого гипо- и гипертиреоза; предполагают, что эти расстройства обусловлены индукцией аутоиммунного тиреоидита или перекрестной реактивностью рецепторов тиреотропного гормона и IFN. Описаны также случаи развития гинекомастии, утраты либидо, абортов, кожной сыпи и алопеции. — Также рекомендуем «Ингибиторы вирусной трансляции. Фомивирсен и ацикловир» Оглавление темы «Лекарства ингибирующие вирусы»: 1. Ингибирование вирусов. Подавление активности вирусов 2. Антивирусные препараты. Ингибиторы декапсидации вирусов — амантадин и ремантадин 3. Применение амантадина и ремантадина. Осложнения римантадина 4. Интерфероны (IFN). Механизм действия интерферона на вирусы 5. Применение интерферона. Побочные эффекты интерферонов 6. Ингибиторы вирусной трансляции. Фомивирсен и ацикловир 7. Фармакокинетика ацикловира. Применение ацикловира 8. Побочные эффекты ацикловира. Аденинарабинозид 9. Цидофовир. Фармакокинетика и применение цидофовира 10. Фамцикловир и пенцикловир. Механизм действия фоскарнета |

Источник

Неэффективно и небезопасно. Острый эксперимент национального масштаба

В обществе бытует мнение, что если допуск на рынок получила та или иная субстанция, в ее эффективности можно быть уверенным. Если это оригинальный препарат, то он прошел клинические исследования, в достоверность результатов которых мы привыкли верить, а генерик по крайней мере имеет доказательство терапевтической эквивалентности. Но бывают случаи экстраординарные — когда даже разрешительные структуры не осознают, с чем имеют дело. В условиях нынешнего украинского социально-экономического кризиса, когда особо остро стал вопрос экономической доступности лекарственных средств, важно понять, какие из маркетирующихся препаратов являются эффективными, а какие нет. Другими словами, на какие препараты не стоит тратить деньги и возлагать надежды на их эффективность и безопасность. В данной публикации мы поговорим о группе лекарственных средств, пришедших к нам из России в качестве наследия СССР: индукторах интерферона, которые в странах СНГ применяют для лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Такая практика отсутствует во всех развитых странах.

Что такое интерфероны, почему у нас так их любят и как к ним относятся в других странах?

Интерфероны — это группа цитокинов, которые проявляют целый спектр биологических свойств, включая ингибирование клеточной пролиферации, индукцию клеточной дифференциации, модулирование иммунной системы, ингибирование ангиогенеза (Pestka S. et al., 1987; Pfeffer L.M. et al., 1998; Stark G.R. et al., 1998; Uddin S. et al., 1999; Brierley M.M., Fish E.N., 2002). Несмотря на то что открытие интерферонов было ассоциировано с их противовирусной активностью, сегодня хорошо известно, что эти молекулы обладают плеотропным эффектом в отношении важных клеточных функций, который проявляется путем сложных сигнальных каскадов. Нарушения, возникающие на уровне клеточной регуляции, могут приводить к развитию крайне неблагоприятных состояний, таких как онкологическая патология и т.д. Посему к клеточной регуляторной системе следует подходить крайне осторожно, дабы случайные воздействия не привели к тяжелым последствиям.

История открытия интерферонов также довольно интересна: впервые ученые задумались о том, что имеют дело с неизвестной ранее реакцией организма, когда 2 японских вирусолога Ясу-ичи Нагано (Yasu-ichi Nagano) и Ясухико Коима (Yasuhiko Kojima), работавших в Институте инфекционных заболеваний при Университете Токио, в поиске более эффективной вакцины против оспы выявили ингибирование вирусного роста в области кожи и яичек кролика, которые были предварительно обработаны инактивированным ультрафиолетом вирусом. Результаты дальнейших исследований в этом направлении были опубликованы в научных журналах, но по каким-то причинам не получили должного признания среди научного сообщества.

В то же время британский вирусолог Алик Исаак (Alick Isaacs) и швейцарский исследователь Джин Линденман (Jean Lindenmann) в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне обратили внимание на интерферирующий эффект, к которому приводит инактивированный теплом вирус гриппа в отношении роста нормальных вирусных частиц в хорионаллантоисной оболочке куриного яйца. Результаты этих исследований опубликованы в 1957 г. Тогда ученые впервые использовали термин интерферон, и сегодня этот специфический агент известен как интерферон 1-го типа.

С того времени начался период расцвета интерферонов. По всему миру ученые исследовали их функции, а также занимались вопросами, связанными с их практическим применением. Следует отметить, что доступность терапии интерферонами заметно возросла вместе с развитием методов генной инженерии, и до начала 80-х годов ХХ в. это были очень дорогостоящие субстраты.

Интерфероны делятся на 2 основных типа — 1 и 2. В пределах каждого из них структурная гомология высока, но между ними она минимальна. Интерфероны осуществляют свое биологическое влияние благодаря взаимодействию с рецепторами, расположенными на поверхности клеток.

Применение интерферонов

Вследствие широкого спектра функций интерфероны нашли свое применение в терапии аутоиммунных нарушений, неврологических синдромов и вирусных инфекций. Агенты, которые активируют иммунную систему (например малые молекулы имиквимода, активирующие TLR7), индуцируют образование интерферона-альфа. Имиквимод — главный ингредиент крема Альдара, который имеет допуск на рынок США и применяется для терапии актинического кератоза, поверхностной базально-клеточной карциномы, папилломы и других заболеваний (Goldstein D., Laszlo J., 1988). Некоторые исследования продемонстрировали, что антипролиферативное свойство имиквимода абсолютно не зависит от функционирования иммунной системы: эта молекула осуществляет свое влияние путем повышения уровня рецептора опиодного фактора роста (Zagon I.S. et al., 2008).

Интерфероны применяются также для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как множественный склероз (Paolicelli D. et al., 2009). Интерфероновая терапия в комбинации с химио- и лучевой терапией применяется при различных видах онкологической патологии. Наиболее широкое применение она нашла при лечении гематологических опухолевых образований, таких как лейкемия, хроническая миелоидная лейкемия и т.п. (Hauschild A. et al., 2008).

Интерфероны нашли широкое признание и в лечении гепатитов (В и С), часто — в комбинации с другими противовирусными агентами (Shepherd J. et al., 2000.; Cooksley, W.G., 2004). Во многих случаях применения схем лечения, содержащих интерфероны и другие противовирусные агенты, удается достичь довольно хорошего клинического ответа (Ge D., 2009).

В США и странах ЕС интерфероны не применяют при ОРВИ. Кроме того, некоторые ученые скептически относятся к эффективности такой терапии. Одной из причин этого считается необходимость введения гораздо больших доз. Так, для того чтобы вводимый интерферон обладал противовирусной активностью, необходимо, чтобы его концентрация в крови была не ниже, чем 100 ед./мл. Для создания такой концентрации интерферона в крови человека и животных следует вводить его в дозе 2·105-3·105 ед./кг массы тела (Ершов Ф.И., Новохатский А.С.,1980).

Однако, если вопросы эффективности все еще обсуждаются, то что можно сказать о профиле безопасности? Интерфероны как молекулы очень широкого спектра действия попросту не могут не обладать побочными реакциями. Они варьируют от незначительных, таких как повышение температуры тела, головная и мышечная боль, до достаточно серьезных, связанных с проявлением иммуносупрессивных реакций (нейтропения) и повышением риска суицида.

Таким образом, необходимо понимать, что, поскольку интерфероны обладают ярко выраженным воздействием на клетки, их ни в коем случае нельзя рассматривать как агенты, лишенные побочных явлений для организма. И, несмотря на их широкое применение в качестве эффективных фармацевтических субстанций при терапии различных видов заболеваний, точный механизм действия интерферонов все еще остается туманным.

То, что в настоящее время, с учетом достижений науки и техники, остаются серьезные прорехи в понимании механизма действия этих цитокинов, отображает сложность их работы в человеческом организме. Поэтому в западных странах интерфероны нашли широкое применение в лечении таких тяжелых патологий, как гепатиты, опухоли. Важно отметить, что показаний к их применению при гриппе в США и странах ЕС нет. По сути, интерфероны применяют для лечения ОРВИ только в странах бывшего СССР. Но это еще не самое страшное.

Что касается индукторов интерферона

Отметим сразу, что индукторы интерферона в свое время также будоражили сознание ученых. В исследовательских работах было показано, что введение таких агентов приводит к повышению уровня циркулирующего в крови интерферона. Таким образом, введением таких агентов ученые пытались решить проблему, связанную с необходимостью введения высоких доз интерферонов для обеспечения эффективности их действия. Проводимые доклинические исследования однозначного ответа на вопрос о противовирусной или антипролиферативной эффективности не дали. Однако они демонстрировали существенную токсичность новых молекул. Вследствие этого работа в направлении, активно развивавшемся в западных странах в 70-х годах ХХ в. была приостановлена. Другое дело, что в ряде научно-исследовательских центров СССР она активно продолжалась.

Такое разветвление привело к тому, что индукторы интерферона, широко распространенные в наших краях, крайне осторожно применяются в США и странах ЕС. Поскольку механизм действия индукторов интерферона базируется на вмешательстве в сигнальную систему клеток, побочные эффекты бывают достаточно серьезными, и их применение актуально в том случае, когда потенциальный вред ниже ожидаемого эффекта.

Так, в 1997 г. в США получил одобрение упомянутый выше имиквимод для лечения различных кожных заболеваний, в том числе онкологической патологии. Этот препарат обычно назначают после проведения хирургического вмешательства, что, как правило, более эффективно в достижении клинического ответа при некоторых видах онкологических заболеваний (согласно данным Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США — Food and Drug Administration).

Это указывает на то, что интерфероны, и в особенности их индукторы, нельзя назвать безопасными молекулами. При этом на просторах стран СНГ к применению интерферонов и их индукторов относятся крайне легкомысленно, постулируя благоприятный профиль безопасности таковых, что позволяет применять их у детей. Как уже было сказано выше, эти молекулы воздействуют на уровне клеточной сигнализации, влияя на транскрипцию генов. Нарушения в регуляции клеточной сигнализации могут приводить к развитию серьезных заболеваний, в том числе онкологических. Интересно, что не только пациенты, но специалисты здравоохранения в наших широтах не получают информации о потенциальной опасности этих субстанций.

тилорон

В странах СНГ, и в частности в Украине, довольно распространено применение препаратов, действующим веществом которых является тилорон в форме дигидрохлорида. Этот индуктор интерферона является низкомолекулярным веществом, впервые синтезированным в США. В 70-х годах ХХ в. тилорон был синтезирован в СССР.

После открытия или синтеза новой молекулы для того, чтобы вывести на рынок новое лекарственное средство, как известно, химическая субстанция должна пройти необходимые этапы, а именно доклинические и клинические исследования. На этапе доклинических исследований (начало 70-х годов ХХ в.) во многих работах было показано, что тилорон является субстанцией, которая индуцирует выработку интерферона, благодаря чему приводит к элиминации вирусной инфекции. Однако дальнейшие исследования, проводимые в западных странах, открыли другую сторону медали — высокую токсичность. При изучении применения тилорона у человека, было показано, что эта субстанция является как неэффективной, так и небезопасной (Kaufman H.E. et al., 1971). Вследствие этого бурная исследовательская деятельность (в западных странах), направленная на выведение тилорона на рынок, заметно поутихла и затем прекратилась. Чего нельзя сказать об СССР: здесь он и дальше изучался, после чего был выведен на рынок. В настоящее время в Украине зарегистрировано несколько лекарственных средств, действующим веществом которых является тилорон. А что за морем? А там тилорон дигидрохлорид включен в перечень мутагенов при Руководстве по лабораторной безопасности Плана химико-гигиенических мероприятий (Texas Tech University, 2013). Информация о мутагенных свойствах тилорона была обнародована в 1977 г. (Benedict W.F. et al., 1977).

Что касается других популярных на просторах стран СНГ индукторов интерферона, то в западных странах они или их аналоги не применялись в качестве препаратов. Соответственно, информации об эффективности и профиле безопасности этих субстанций быть не может. Клинические исследования, предшествовавшие выведению этих лекарственных средств на рынки стран СНГ, были локальные, и на западе научное сообщество их не признает.

Умифеновир

Эта субстанция является производным азотсодержащей гетероциклической основы — индола. Согласно заявленным производителям свойствам лекарственных средств, действующим веществом которых является умифеновир, эта молекула оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие. В частности, проявляет ингибирующее свойство в отношении вирусов гриппа А и В, обладает интерферониндуцирующей активностью, стимулирует гуморальные и клеточные реакции иммунитета, повышая резистентность организма к вирусным инфекциям. Согласно зарубежным источникам, в рамках указанных показаний умифеновир применяют в странах СНГ и Китае. Можно отметить, что сейчас интерес ученых из западных экономически развитых стран к этой субстанции возрос. Подтверждением этому является проведенная исследовательская работа в Институте биологии и химии белков при Лионском университете (Франция), в ходе которой изучалось влияние умифеновира на слияние клеточной мембраны и оболочки вируса гепатита С (Teissier E. et al., 2011). В статье, где представлены результаты работы, помимо прочего отмечен интерес к данной категории препаратов в связи с их воздействием на проникновение вируса в клетку. Таким образом, эти агенты могут представлять серьезный интерес в контексте воздействия на ранний этап жизненного цикла вируса. Умифеновир воздействует на фосфолипидный слой мембраны, а также на белки, содержащие ароматические аминокислоты, такие как триптофан и тирозин. Согласно выдвинутой гипотезе, именно этим объясняется ингибирующее свойство умифеновира в отношении жизненного цикла вируса. В данной работе отсутствуют данные о влиянии молекулы на жизненный цикл вируса гриппа и интерферониндуцирующем влиянии, лишь указано, что в России и Китае он применяется для лечения вируса гриппа и характеризуется иммуностимулирующим свойством. Таким образом, клинические исследования, касающиеся применении лекарственных средств на основании умифеновира при инфекциях, вызванных вирусом гриппа, в таких странах, как США и ЕС не проводились, либо же их результаты не были опубликованы.

Криданимод

Данная химическая субстанция также достаточно популярна на территории стран СНГ и Дальнего Востока. Она является производным акридина, химическое название — 10-карбоксиметил-9-акриданон. Перед непосредственным обсуждением свойств криданимода необходима небольшая ремарка. Исторически сложилось так, что существует несколько систем классификации органических соединений, вследствие чего иногда одной и той же субстанции могут присваиваться различные названия. И, если использовать химическое название, а не международное непатентованное наименование (МНН), это может вводить в заблуждение как специалистов здравоохранения, так и пациентов. Оксодигидроакридинилацетат натрия и кислота акридонуксусная, на первый взгляд, кажутся разными действующими веществами. Однако, если обратиться к международным ресурсам, предоставляющим информацию касательно номенклатуры химических субстанций, можно увидеть, что упомянутые названия — синонимы. Это может быть связано с тем, что поскольку катион натрия является сильным основанием, а акридонуксусная кислота — слабым электролитом, то в водном растворе наступает динамическое равновесие, и протоны водорода замещают ион натрия.

Помимо этого, в некоторых источниках кислота акридонуксусная фигурирует под другим названием — меглюмина акридонацетат (именно под таким названием эта субстанция включена в Перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов Российской службой по федеральному надзору в сфере здравоохранения).

Данный пример свидетельствует о том, что необходимо использовать унифицированную систему наименования лекарственных средств, коей является обозначение действующих веществ с помощью МНН. Вследствие приведенных противоречий специалисты здравоохранения и пациенты могут испытывать трудности, связанные с поиском интересующей их информации о свойствах препаратов.

Необходимо отметить, что в настоящее время в США криданимод находится на стадии доклинических исследований, в ходе которых изучается его роль в комплексной терапии гормонрезистентного рака эндометрия. Интерес ученых к молекуле связан с тем, что ранее было продемонстрировано свойство криданимода увеличивать экспрессию рецепторов прогестеронов в эндометрии крыс.

Примечательным является тот факт, что на достоверных международных информационных ресурсах нет данных о проведении клинических исследований в США и странах ЕС таких субстанций, как кагоцел, умифеновир, оксодигидроакридинилацетат натрия, кислота акридонуксусная (меглюмина акридонацетат).

Эти химические соединения являются действующими веществами препаратов, зарегистрированных в Украине, которые принимают для профилактики и лечения ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций. Их применение ограничивается странами СНГ и некоторыми государствами Дальнего Востока.

С чем это может быть связано, учитывая отсутствие достоверной информации с международных источников относительно профиля безопасности индукторов интерферона?

Понимая потенциальную опасность для здоровья, к этому вопросу следует подходить максимально серьезно. Ведь реальное влияние веществ, воздействующих на регуляцию сигнальных путей клетки, на здоровье может быть выявлено через десятки лет. Предположить, что производители этих препаратов знают о потенциальном риске, но все равно продолжают их выпускать, невозможно. Или мы имеем дело со случаем крайнего цинизма?

Галина Галковская, по материалам https://www.ncbi.nlm.nih.gov; pubchem.ncbi.nlm.nih.gov; iai.asm.org; https://www.plosone.org; https://www.dtic.mil; aac.asm.org; chem.sis.nlm.nih.gov; ebm.sagepub.com; https://www.depts.ttu.edu; https://www.reference.md; https://www.nlm.nih.gov; vir.sgmjournals.org; meetinglibrary.asco.org; https://www.fda.gov; https://www.jbmb.or.kr

Источник