ТУБЕРКУЛИНОВАЯ АЛЛЕРГИЯ

Содержание статьи

Туберкулиновая аллергия — повышенная чувствительность организма к микобактериям туберкулеза или продуктам их жизнедеятельности .

Развитие Туберкулиновой аллергии сопряжено с вегетацией возбудителей туберкулеза (см.) в организме или с введением вакцины БЦЖ (см.) в целях профилактики туберкулеза; в редких случаях при переливании реципиенту значительных количеств лейкоцитов крови специфически сенсибилизированного донора возможно кратковременное адаптивное наведение (пассивный перенос) Туберкулиновой аллергии.

Впервые Туберкулиновую аллергию наблюдал Р. Кох, производивший подкожные инъекции туберкулина (см.) для диагностики туберкулеза. К. Пирке обнаружил реакции на туберкулин у практически здоровых детей. Они были обозначены термином «аллергия». Туберкулиновую аллергию относят к проявлениям гиперчувствительности замедленного типа (см. Аллергия). При постановке кожных диагностических проб Пирке или Манту начальные изменения в месте введения туберкулина можно обнаружить через 10 часов. Однако выраженная реакция развивается через 24 часа, максимальной выраженности она достигает через 48-72 час., а затухает в течение нескольких дней или недель. По морфологическим признакам можно выделить две фазы реакции. В первой фазе в месте введения туберкулина сенсибилизированному лицу возникает острое неспецифическое экссудативное воспаление, к-рому сопутствует интенсивная инфильтрация полинуклеарами с примесью лимфоцитов. Через 10-20 час. после постановки пробы развивается вторая — специфическая фаза; при этом в зоне воспаления резко возрастает число мононуклеаров, возникает картина пролиферативных изменений со стороны клеточных элементов соединительной ткани и эндотелия сосудов.

С помощью экспериментальных исследований частично раскрыт иммунологический механизм реакции на туберкулин. Так, доказано, что основное эффекторное звено реакции обусловлено контактом сенсибилизированных Т-лимфоцитов с туберкулином, при этом выделяются различные медиаторы (см. Медиаторы клеточного иммунитета), от к-рых зависит последующее развитие реакции на туберкулин.

При подкожном введении туберкулина очаговая реакция в пораженных туберкулезом органах развивается особенно интенсивно, что говорит об их большей сенсибилизации. На этом основано применение провокационной пробы Коха (см. Туберкулинодиагностика). Крайне редко при очень высокой сенсибилизации туберкулиновые пробы могут вызвать туберкулиновый шок. Как и местная реакция, он развивается замедленно, во второй половине первых суток после введения туберкулина Т. а. может сопутствовать феномен «воспламенения» — развитие воспалительной реакции на месте ранее ставившихся туберкулиновых проб. Комплексное изучение позволяет считать, что Т. а. при умеренной выраженности носит защитный характер, способствуя отграничению очага поражения; при резкой выраженности, когда наблюдается интенсивная альтерация тканей, Т. а. утяжеляет состояние больного. Выраженность Т. а. зависит от специфических и неспецифических факторов. К первым относят локализацию, распространенность и фазу туберкулезного процесса, биол. свойства возбудителя туберкулеза; ко вторым — функциональное состояние нервной и других систем организма. Влияние неспецифических факторов отмечается при скарификационной градуированной пробе Гринчара — Карпиловского или ускоренном определении порога чувствительности к туберкулину с помощью пробы Манту (см. Туберкулинодиагностика). При крайне тяжелом течении туберкулеза наблюдается состояние отрицательной анергии (см. Реактивность организма). Применение комплекса противотуберкулезных мер (вакцинация БЦЖ, раннее выявление первичных форм туберкулеза, интенсивная терапия) вызвало в наст, время заметное снижение частоты Т. а. у больных туберкулезом. Это уменьшило значимость кожных проб с туберкулином. Вместе с тем возрос интерес к лаб. методам диагностики аллергии (см. Лейкоцитарные тесты). В условиях массовой противотуберкулезной вакцинации осложнилась задача дифференциации поствакцинной и инфекционной сенсибилизации организма. Парентеральное введение живой вакцины БЦЖ обусловливает развитие аллергии к туберкулину у всех привитых. Максимальную интенсивность кожных туберкулиновых проб регистрируют через год после вакцинации, а сохраняется она в течение ряда лет. Выраженность поствакцинной аллергии часто не отличается от инфекционной.

При оценке слабовыраженных реакций на туберкулин необходимо принимать во внимание возможность инфицирования организма группой атипичных микобактерий. Нек-рые из них (напр., Micobacterium kansasii) имеют сходную антигенную структуру с возбудителем туберкулеза. С целью повышения информативности диагностики аллергических болезней в ряде случаев используют комбинацию проб in vitro и in vivo. Первоначально оценивают исходную выраженность одного или нескольких лейкоцитарных тестов с туберкулином, затем туберкулин вводят подкожно, после чего вновь оценивают реакции лейкоцитов. Изменения в выраженности тестов in vitro указывают на туберкулезную этиологию процесса.

См. также Туберкулез, иммунитет.

Библиогр.: Иммунология и иммунопатология туберкулеза, под ред. М. М. Авербаха, М., 1976; Медуницын Н. В. Повышенная чувствительность замедленного типа, М., 1983; Рабухин А. Е., Избранные труды, М., 1983.

В. А. Фрадкин.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

ллергические реакции на противотуберкулезные препараты. Резистентные к терапии формы туберкулеза

Аллергические реакции на противотуберкулезные препараты. Резистентные к терапии формы туберкулеза

Среди больных первой группы аллергические проявления имелись у 14 больных. Они выражались в появлении на коже сыпей различного характера — крапивницы, кожного зуда, общего недомогания, субфебрилитета, эозинофилии.

Токсические реакции характеризовались явлениями, связанными с непосредственным фармакологическим действием туберкулостатических препаратов. Эти реакции наблюдались у 33 из 72 больных и требовали серьезного внимания к себе, так как десенсибилизирующая терапия, иногда дающая эффект у ряда больных с аллергическими и токсико-аллергическими явлениями, в данном случае не оказывала действия или была мало эффективной.

Токсические реакции имели разнообразную клиническую картину. Они выражались в различных сердечно-сосудистых расстройствах, появлении болей в области сердца, сердебиениях, шума в ушах, головокружениях и головных болях, ломотой в конечностях и разнообразных диспептических расстройствах.

К токсико-аллергическим реакциям мы относим все проявления плохой переносимости туберкулостатических препаратов, когда у больных наряду с аллергическими явлениями имели место и токсические симптомы, связанные с фармакологическим действием специфических химио-препаратов. Они отмечены у 25 больных из 73 и наблюдались преимущественно от сочетаний антибактериальной терапии. Но иногда от одного и того же препарата возникали, как аллергические, так и токсические реакции.

Вторая группа наблюдавшихся нами больных с устойчивыми микобактериями туберкулеза представляла не менее трудную группу как по тяжести заболевания, так и по тактике подбора лечебных мероприятий.

Из 93 больных с резистентностью микобактерий у 17 вместе с этим отмечалась и непереносимость препарата. У этой группы больных также как и при выраженной лекарственной аллергии отмечались симптомы интоксикации, которые в свою очередь являлись отражением активности патологического очага в легком.

Активность и прогрессирующий характер легочного процесса подтверждались и изменениями периферической крови, как следствие ответной реакции макроорганизма. Лейкоцитоз, отмеченный у 54% больных, достигал в отдельных случаях 15000-20000. РОЭ была укороченной от 15 до 50 мм в час у 67% больных.

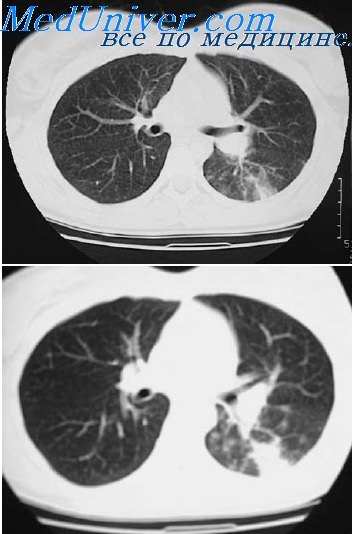

Характер рентгенологической картины свидетельствовал, во-первых о значительной распространенности патологического процесса, во-вторых о необратимости патологических изменений на стороне основного поражения. Как правило, это были процессы с тотальным поражением легкого, и рассчитывать на клиническое излечение с помощью терапевтических мероприятий было нельзя. В таком случае, естественно, возникала необходимость подготовить больных для операции.

Перед нами ставился вопрос.

Какие основные критерии предоперационной терапии больных туберкулезом легких с явлениями непереносимости антибактериальных препаратов и резистентными штаммами туберкулезных микобактерий в условиях Черноморского побережья Абхазии?

Пребывание больных на Черноморском побережье Абхазии — клиническом курорте Гульрипш, характеризующемся повышенной аэроионизацией и высоким содержанием кислорода, само по себе является непрерывно действующим мощным противоаллергическим, оксигенотерапевтическим фактором.

— Также рекомендуем «Влияние климата Черного моря на туберкулез. Отвар эвкалипта глобулюса при туберкулезе»

Оглавление темы «Туберкулез легких и туберкулезный эпидидимит»:

1. Объективные методы обследования в легочной хирургии. Виды биопсий в торакальной хирургии

2. Эффективность биопсии в легочной хирургии. Резекция легких при распространенном туберкулезе

3. Резекция легких на курортах Грузии. Виды операций при распространенном туберкулезе

4. Эффективность резекции легких при распространенном туберкулезе. Предоперационная подготовка при туберкулезе легких

5. Аллергические реакции на противотуберкулезные препараты. Резистентные к терапии формы туберкулеза

6. Влияние климата Черного моря на туберкулез. Отвар эвкалипта глобулюса при туберкулезе

7. Предоперационная подготовка при туберкулезе. Комбинации препаратов при устойчивом туберкулезе

8. Туберкулезный эпидидимит. Туберкулезный орхит

9. Частота и клиника туберкулезного эпидидимита. Морфология туберкулезного эпидидимита

10. Патоморфоз туберкулезного эпидидимита. Динамика туберкулезного эпидидимита

Источник

Кому нельзя прививаться: Полный список противопоказаний для всех российских вакцин от коронавируса

В условиях новой мощной вспышки ковида все больше российских регионов вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп граждан (прежде всего тех, кто по роду деятельности активно контактирует с окружающими и может интенсивно распространять инфекцию). При этом, как и в случае с любым медицинским препаратом, для прививок против COVID-19 существуют противопоказания. Их перечень определяется инструкцией к каждой вакцине. Со временем он может меняться, обновляться разработчиками с последующей официальной регистрацией «правок». Кроме того, разработаны методические рекомендации Минздрава о порядке проведения вакцинации тем или иным препаратом. В них есть тоже есть важные пункты о том, когда прививка не делается (помимо прямых медицинских противопоказаний).

«Комсомолка» собрала и приводит данные, которые актуальны на сегодня.

«СПУТНИК V»: КОМУ ПОВРЕМЕНИТЬ С ПРИВИВКОЙ

Противопоказаниями являются:

— гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины «Спутник V» или другой вакцины, содержащей аналогичные компоненты (это выясняет врач в прививочном кабинете при осмотре и опросе пациента перед вакцинацией);

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе (к ним относятся: отек Квинке, анафилактический шок);

— острые инфекционные и неинфекционные заболевания — вакцинация проводится через 2-4 недели после выздоровления. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после нормализации температуры;

— обострение хронических заболеваний — вакцинация проводится через 2-4 недели после наступления ремиссии;

— беременность и период грудного вскармливания. Важно: как сообщил глава команды разработчиков «Спутника V» академик Александр Гинцбург, в самое ближайшее время планируется внести дополнения к инструкции, разрешающие вакцинацию беременных;

— возраст до 18 лет. На заметку: по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице с начала июля стартуют клинические исследования «Спутника V» для подростков 12-17 лет.

! Есть также отдельные противопоказания для введения второго компонента вакцины. Пациенту дается медотвод от второго укола «Спутника», если после первой инъекции наступили тяжелые поствакцинальные осложнения. К ним относятся:

— анафилактический шок,

— тяжелые генерализированные аллергические реакции,

— судорожный синдром, температура выше 40°С и т. д.

Если после первого укола антитела не сформировались, а второй компонент «Спутника» противопоказан, врач может принять решение о проведении полного курса вакцинации другой прививкой — «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», рассказала «КП» заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная. «Повторная вакцинация другим препаратом возможна не ранее, чем через 3 месяца после введения дозы предыдущей вакцины, на которую возникла аллергическая реакция», — уточнила эксперт.

«МОЖНО, НО С ОСТОРОЖНОСТЬЮ»

При ряде тяжелых хронических заболеваний «Спутник V», как сказано в инструкции, «применяется с осторожностью». Это означает, что в прививочном кабинете в случае сомнений пациента могут направить на предварительную консультацию к профильному лечащему врачу (урологу, эндокринологу, неврологу и т. д.). Еще раз уточним: сами по себе эти болезни не являются «автоматическим» противопоказанием к вакцинации. Медотвод дается, если состояние конкретного пациента нестабильно, и врачи считают, что в данный момент от прививки нужно воздержаться.

С осторожностью проводится вакцинация «Спутником» при таких болезнях:

— хронические заболевания печени и почек,

— эндокринные заболевания: выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации,

— тяжелые заболевания системы кроветворения,

— эпилепсия и другие заболевания ЦНС (центральной нервной системы),

— острый коронарный синдром, острое нарушение мозгового кровообращения,

— миокардиты, эндокардиты, перикардиты (то есть воспалительные процессы в тканях сердца).

«ОЦЕНИТЬ СООТНОШЕНИЕ ПОЛЬЗЫ И РИСКА»

При некоторых болезнях вакцинация может представлять риск, говорится в инструкции к «Спутнику V». Однако коронавирус зачастую способен нанести таким пациентам еще больший вред. Поэтому «принятие решения о вакцинации должно основываться на оценке соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации», — отмечается в документе. Такая тщательная оценка должна проводиться перед решением о прививке для:

— онкологических пациентов;

— пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

В последнем случае стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, подчеркивается в инструкции. С повышенной осторожностью следует относиться к пациентам «с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний».

И еще один важный момент. У пациентов, которые получают иммуносупрессивную терапию, то есть подавляющую иммунитет (онкобольные, лица, перенесшие пересадку органов, с аутоиммунными заболеваниями и др.), может не развиться достаточный иммунный ответ, предупреждают авторы инструкции. Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, противопоказан в течение как минимум одного месяца до и после вакцинации. Принять решение о корректировке приема лекарств может только лечащий врач.

БУДЬ В КУРСЕ

Если уже переболел или перед прививкой был контакт с больными

Если у человека, который пришел на вакцинацию, был контакт с больными ковидом в течение последних 14 дней либо проявлялись какие-либо симптомы инфекции в такой срок, то пациенту должны выдать направление на ПЦР-тест на COVID-19 либо на экспресс-тест на наличие кopoнaвиpyca SARS-CoV-2. Такое правило содержится в пункте 6.2 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения».

На основании этого же пункта, лица, переболевшие ковидом, и имеющие положительный результат анализа на антитела, «не прививаются». Отметим: исходя из последних данных, с учетом распространения нового опасного штамма коронавируса врачи призывают переболевших вакцинироваться спустя 7-9 месяцев после заболевания. Однако, если у вас сохраняется достаточный титр антител (не менее двух, а лучше четырех норм — в зависимости от референсных значений конкретного теста) и в вашем регионе введена обязательная вакцинация, то, строго говоря, вы вправе настаивать, что не подпадаете под нее на основании указанного пункта Рекомендаций Минздрава.

«ЭПИВАККОРОНА»: НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

Противопоказаниями являются:

— гиперчувствительность к компонентам препарата (в частности, к гидроокиси алюминия и другим);

— тяжелые формы аллергических заболеваний;

— реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины «ЭпиВакКорона»;

— острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

— иммунодефицит (первичный);

— злокачественные заболевания крови и новообразования;

— беременность и период грудного вскармливания;

— возраст до 18 лет.

Вакцина применяется с осторожностью (что это значит — см. выше разъяснения к «Спутнику») при таких болезнях:

— хронические заболевания печени и почек,

— выраженные нарушения функции эндокринной системы,

— тяжелые заболевания системы кроветворения,

— эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС,

— заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца).

Вакцина может представлять риск и применяется после оценки врачом соотношения риска и пользы у конкретного пациента:

— при первичных и вторичных иммунодефицитах,

— при аутоиммунных заболеваниях,

— у пациентов с аллергическими реакциями.

БУДЬ В КУРСЕ

Что еще важно знать

Вот еще несколько важных пунктов из документа под названием «Стандартная операционная процедура «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению»:

— Врач в день прививки проводит опрос и осмотр пациента с обязательной термометрией. При температуре выше 37 °C вакцинацию не проводят.

— У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию (то есть препараты, подавляющие иммунитет), и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ.

— В случае контакта пациента с больными ковидом в течение последних 14 дней либо при наличии симптомов инфекции в такой срок выдается направление на ПЦР-тест на COVID-19 либо на экспресс-тест на наличие кopoнaвиpyca SARS-CoV-2 (пункт 7.3.2 документа).

— Переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов (то есть антител) классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, не прививаются (пункт 7.3.3 документа).

«КОВИВАК»: АБСОЛЮТНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МЕДОТВОДА

Противопоказаниями являются:

— серьезная поствакцинальная реакция в анамнезе, то есть на любую предыдущую прививку в вашей жизни. К таким реакциям относятся: температура выше 40 °С, гиперемия (то есть покраснение) или отек более 8 см в диаметре%

— тяжелое поствакцинальное осложнение на любую прививку в анамнезе. К таким осложнениям относятся: коллапс или шокоподобное состояние, развившиеся в течение 48 ч после вакцинации; судороги, сопровождаемые или не сопровождаемые лихорадочным состоянием;

— отягощенный аллергологический анамнез, то есть тяжелые аллергические реакции, которые по любым причинам когда-либо случались у пациента. Это могут быть: анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема, гиперчувствительность или аллергические реакции на введение каких-либо вакцин в анамнезе, известные аллергические реакции на компоненты вакцины и др.;

— беременность и период грудного вскармливания.

— возраст до 18 лет.

! Кроме того, вакцина «КовиВак» на сегодня еще не получила официальное разрешение на применение у лиц старше 60 лет.

Временные противопоказания:

— острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и / или исчезновения острых симптомов заболевания;

— хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.

Вакцина применяется с осторожностью (что это значит — см. выше разъяснения к «Спутнику») при таких болезнях:

— хронические заболевания печени и почек,

— выраженные нарушения нейроэндокринной системы,

— тяжелых заболевания системы кроветворения,

— заболевания ЦНС (эпилепсии, инсульты и др.),

— заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, миокардиты, эндокардиты, перикардиты),

— заболевания бронхолегочной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, фиброзирующие альвеолиты и др.),

— заболевания желудочно-кишечного тракта (синдром мальабсорбции и т.п),

— заболевания иммунной системы (аутоиммунные и аллергические заболевания).

Что еще важно знать

— Инактивированные вакцины (такого типа, как «КовиВак») не противопоказаны людям с иммуносупрессивным или иммунодефицитным состоянием. В то же время у пациентов, получающих препараты, подавляющие иммунитет, может не развиться достаточный иммунный ответ. Поэтому прием таких лекарств противопоказан как минимум один месяц до и после вакцинации. Принять решение о корректировке медикаментозной терапии может только лечащий врач.

— Для выявления противопоказаний в день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является опрос, общий осмотр и измерение температуры тела. Если температура превышает 37 °С, вакцинацию не проводят.

Источник